Письма Н. Берга М.П. Погодину из Крыма

Военный Крым. Корреспонденции Н.В. Берга

Подготовка текста, вступительная статья и примечания Д.К. Первых (Васильевой)

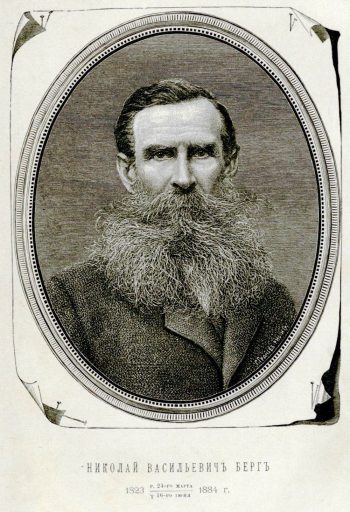

Предметом нашей публикации стали письма из Севастополя участника Крымской кампании, штабного офицера, военного корреспондента Н.В. Берга (1823—1884)1 к историку, публицисту, профессору Московского университета, академику Михаилу Петровичу Погодину (1800—1875), издававшему журнал «Москвитянин»2, и историку литературы, поэту, академику Петербургской Академии наук Степану Петровичу Шевыреву (1806—1864). Опубликованные в четырех томах «Москвитянина» (1855 г., т. 85—88) письма Н.В. Берга тематически оформлены в разделы: «Севастопольские письма», «Письма из Севастополя и Бахчисарая» и «Крымские письма». Эти исторические материалы не переиздавались и стали библиографической редкостью. Между тем они, как убедимся, содержат ценную и в большинстве случаев достоверную информацию о севастопольских событиях.

Николай Васильевич Берг был очень разносторонним человеком, он известен как автор «Записок об осаде Севастополя» (1858), «Записок о польских заговорах и восстаниях 1831—1862» (1873), переводчик «Песен разных народов» 3 (с 28 языков, 1854) и художник батальных сцен. Кроме того, Берга можно считать едва ли не первым военным корреспондентом из Севастополя. Специальность военного корреспондента была освоена русской журналистикой лишь в период русско-турецкой войны 1877—1878 гг., когда, например, издатель газеты «Новое время» А.С. Суворин сумел обеспечить телеграфную связь своим корреспондентам. В период же Крымской кампании наша журналистика подобного опыта еще не имела не только по техническим условиям, но и по условиям жесткой военной цензуры. Поэтому предпринятая Бергом инициатива — давать регулярные корреспонденции в «Москвитянин» в форме частных писем к редактору М.П. Погодину и своему другу историку С.П. Шевыреву — оказалась чрезвычайно своевременной. Возможно, на эту мысль навел его М.П. Погодин. Легко увидеть, что письма Берга из Севастополя и Бахчисарая представляют собой не столько личную переписку, сколько особый жанр журналистского творчества, так называемые «письма с поля боя».

«Москвитянин» не первым обратился к подобному жанру в период Крымской войны. В июне 1855 г. журнал «Современник» в разделе «Внутренние известия» опубликовал, хоть и не в таком объеме, как «Москвитянин», письма очевидцев Крымской кампании и сестер милосердия Крестовоздвиженской общины.4 Использовала эту журналистскую тактику и западная пресса. Вера Сергеевна Аксакова, дочь русского писателя С.Т. Аксакова (1791—1859), отметила в дневнике: «Английские и французские газеты широко публиковали частные письма из Севастополя, но сторонники войны восставали против этого, взывая к patriotism de discretion».

«Patriotism de discretion» («патриотическая скрытность»), по всей видимости, была выгодна и русской официальности, поскольку военные материалы категорически запрещено было публиковать всем журналам, исключая «Русский инвалид» и «Одесский вестник». Причем последний получил разрешение на публикацию военных известий в связи с особым положением Одессы как торгового порта.5 Остальные журналы довольствовались до лета 1855 г. перепечатками из «Русского инвалида».

А читатель нуждался в информации с поля боя. «Что нам печатают за донесения Меншикова! Это возмутительно читать! Из них делают такие сокращенные извлечения в строчек пять, так что решительно не можешь себе составить настоящего понятия. Это уже слишком пренебрежительно или даже злонамеренно. Кажется, нарочно хотят нас оставить в неизвестности, в страхе {…} Если б у нас печатался ряд писем о Севастополе, в которых бы толковалось и об успехе и неуспехе», — негодует в 1854 г. Вера Сергеевна Аксакова.6 Граф М.Д. Бутурлин писал (1854 г.): «Известия из Крыма становились с каждым днем все более неутешительными. Газетным официальным реляциям о ходе военных действий мы не придавали веры, так как в подобных случаях реляции отличаются сдержанностью и подчас утайкою». Все, что «происходило на Крымском полуострове, а также что делалось и говорилось в петербургских высших административных сферах, узнавали из конфиденциальной корреспонденции».7

Разумеется, крымские корреспонденции Н.В. Берга не относились к числу «конфиденциальных», и именно потому они оказались опубликованными. Однако они несли читателю, если так можно выразиться, «стереоскопичную» информацию, по которой можно было представить положение русской армии, отдельного солдата, медсестры — словом, это была та информация, которую с нетерпением ждали и в столице, и в самых отдаленных уголках России.

В 1856 г., после закрытия «Москвитянина», Н.В. Берг продолжил посылать севастопольские корреспонденции, только теперь — в журнал «Современник» (ред. Н.А. Некрасов и И.П. Панаев). При этом следует отметить, что славянофил Берг, конечно, не являлся почитателем «западнического» «Современника». Так, в 1851 г. он писал Г.П. Данилевскому8 (письмо публикуется впервые): «Что же касается до нападков “Современника” — {нрзб} и других, — то, конечно, ни мне, ни Вам, и никому слушать их нечего, а действовать так, как будто бы и не было их. У нас (в Москве. — Д.В.) {нрзб} и не говорят об этих господах и об их рецензиях, а обидеться чем-либо, сказанным там или там, — значит скомпрометировать себя в нашем обществе. Весьма не у многих достает времени и терпения прочитывать весь этот вздор, “эти фейерверковые статьи”, как выражается в нашем кругу один из тамошних; и действительно “фейерверковые”, потому что трещат, как фейерверк и потом… ничего, одни жесты, толки, да обгорелая бумага».9 Дальнейшее участие Н.В. Берга в «Современнике» (1856 г.) вовсе не означает, что он отказался от славянофильских взглядов; это значит, скорее, что во время войны позиции всех журналов объединяет общая патриотическая идея.

Видимо, сознавая, что не все славянофилы одобрят его «переход» в «Современник», Берг подробно рассказал об истории сотрудничества с этим журналом писателю-славянофилу С.Т. Аксакову в письме от 12 июля 1856 г. Письмо это также до сих пор не публиковалось, хранится в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) среди личной переписки семьи Аксаковых. «В Современник я попал вот как, — обстоятельно пишет Н.В. Берг. — Когда я воротился в Бахчисарай, Москвитянин кончал жизнь; о Беседе10 ничего верного не было известно, Вестник11 меня не пригласил. Вдруг получаю приглашение Современника. Я сейчас же списался с друзьями, с бывшей молодой редакцией Москвитянина12: все они собирались перейти в Современник, так как журнал, по их мнению, в настоящее время самый близкий к нам и самый знакомый по сотрудникам. Островский13 тоже явился на его страницах. С Вестником они тоже не ладили. Я не видел причины отказываться от них, и первую готовую статью (очерк «Из Крымских заметок». — Д.В.) отправил в Современник. О Русской Беседе просил уже в Измаиле и, воротясь в Одессу, получил письмо от одного из редакторов, который просил у меня статьи. Я сейчас же отправил “отрывок из моих севастопольских заметок”. Сделайте милость, взгляните. Я думаю писать еще в таком роде. Дело в том, что об руку с обыкновенными битвами, видимыми для всякого глаза, слишком яркими, идут или шли всегда часто невидимые и не так яркие битвы жизни, ея заботы и мелкие интересы, которые не боятся никаких битв и не менее любопытны. Их-то хотел бы я описать, насколько сумею. Одни бомбы да бомбы, да ведение траншей, да густые цифры потерь — это очень однообразно и скучно. {…} Всего лучше мне было в Севастополе, и скажу вам поистине: нигде я не чувствовал в себе такой тишины и не был так бодр и здоров, как там».

К письму Берг приложил фотографию Севастополя, но она не сохранилась, осталось только ее описание в этом же письме: «Это снято с 5-го бастиона, вскоре после сдачи. Вглядевшись, вы увидите, что тут нет почти ни одной целой крыши. Теперь это еще более разрушено. Вот главные пункты вида: в середине — часть рейда или большой бухты. Бухточка к зрителю — это Артиллерийская бухта. Длинное здание на берегу этой, то есть южной стороны, — Николаевские казармы (иначе — Николаевская батарея, Николаевский форт); на той, Северной стороне, видны Михайловские казармы. В большой бухте заметны торчащие из воды мачты. Фрегат Коварна стоял близ того берега, если смотреть через {нрзб} крыши Николаевской батареи; в этом месте, если вглядеться, видно поваленное на бок судно, должно быть, транспорт Дунай, который стоял около нас почти все время осады и который я видел там в апреле этого года».14

В «Современнике» Н.В. Берг опубликует статью «Из Крымских заметок»15, но посвящена она будет уже не событиям войны, а послевоенным описаниям и впечатлениям. Отрывки из этих заметок мы представили в книге «Крымская Илиада».16 Тяжелейшее моральное состояние после падения Севастополя, однако, не вполне отразилось в публикации «Из крымских заметок». Здесь чувствуется желание подчеркнуть, что поражение в Крымской войне — это еще не поражение России. Гораздо более трагично описание разрушенного Севастополя в письме Н.В. Берга к С.Т. Аксакову из Измаила от 23 мая 1856 г. Письмо это также не опубликовано и хранится в Рукописном отделе Пушкинского Дома. Оно представляет безусловный интерес для историка, потому приведем его полностью.

23 мая 1856 г. Измаил.

Милостивый Государь, Сергей Тимофеевич. Я обещал Вам написать, когда увижу Севастополь. Я видел его незадолго до моего отъезда из Крыма. Увы, Севастополя нет; на лице его одни груды развалин, желтые зубцы поломанных стен, без крыш, без всего. Я подъехал к нему верхом со стороны Главной квартиры французской Армии; узнал кое-как 4-й бастион, но 5-го и 6-го отыскать не мог. Никакой карандаш не передаст разрушений этой части Севастополя; разве только дагерротип. {…} Но странно среди желтых однообразных столбиков {нрзб} 2 белеющих или голубеющих штукатуркой (якобы остатки жилищ) стоят целые нетронутые дома с крышами и даже окруженные зеленью. Таких домиков в городе около 10-ти. Они уцелели оттого, что в них расположились французские офицеры и живут до сих пор. А в ином устроены ресторации. Ясно, что дома не столько пострадали от пожара, сколько от расхищения. Я поехал, прежде всего, по Морской улице, едва узнавая, где я. В конце ея, бывало, открывался вид на Николаевские казармы. Теперь на этом месте белые кучи мусору. От дворца Государыни Екатерины едва сохранились четыре стены. К ним прилажено несколько досок и сделан навес, под которым можно закусывать. Белая вывеска с надписью: Cafй-restaurant — приглашает проходящих. У Графской пристани я встретил наших матросов, которые и прежде всегда вертелись тут, и теперь отыскали знакомое местечко, и не могут отойти по старой привычке. Лестница пристани крепко избита, но сама пристань цела. Кучи ржавой картечи и ядер валялись кругом. Оставлены статуи две, а другие две и львы {нрзб} — опрокинуты и лежат кучей в безобразных кусках. Ямы, образованные бомбами на площадях против Екатерининского дворца, — все те же, не прибавилось ни одной новой. Я поворотил назад по Екатерининской улице, где сейчас же должен был увидеть домик Нахимова. Увы, это одни развалины. Я слез с лошади и взошел по каменным ступеням в бывший стеклянный коридор, заглянул внутрь: полу не было, и я с трудом спустился на груды камней, чтобы осмотреть комнаты. В кабинете уцелело {нрзб} кресло Адмирала. Тут же в спину засело ядро, кажется, наше, с Северной стороны. Кое-где еще сохранились обои. Все другие дома Екатерининской улицы представляли тот же вид. Один Михайловский собор стоял нетронутый; собор, где мы хоронили {нрзб} героев, где каждый из нас молился чуть ли не всякий день и так молились, как после, может быть, не случалось {нрзб}. Сколько воспоминаний!..

Я пошел к нему, чтобы вспомнить ту молитву, которая, бывало, ободряла и просветляла меня в страшные минуты — вхожу, и что же? Я не мог помолиться и вышел так… Я долго искал потом одну лавочку, где, бывало, покупал крендели у бесстрашного хозяина — грека, торговавшего там до конца. Я сейчас вспомнил его сумрачную физиономию и его хромую ногу. Но лавочки уже не было! Я нашел кучу камней! Оттуда я поехал на 4-й бастион, от которого едва остались следы низких валов, где в трех местах, подле каменных бочек сидели французские часовые.

Впоследствии я был и в Корабельной. И там те же развалины. Хозяева на Корабельной — англичане. Они тащут всякую дрянь: {нрзб} чугун, бревно. Увидят, что из будки торчит кусок железа — сейчас сломают будку, а железо утащут на пароход, который вечно стоит в ложной бухте, у Павловского мыса.

Вот все, что могу Вам покамест сообщить. Подробное описание всего этого думаю напечатать в Современнике, куда перехожу за неимением в Москве журнала, где можно было помещать лучшие Заметки, не терпящие отлагательства. Хотел послать Вам вид Севастополя, но его нет у меня под руками: он в Одессе, а я живу теперь в Измаиле {…}»17. Далее Берг описывает Измаил, свой новый дом, его окрестности и особенности службы.

Таким образом, «Современник» продолжил апробированную Погодиным в «Москвитянине» тактику подачи материалов Берга. Впрочем, Берг, кажется, слегка изменил акценты. Так, в «Крымских заметках» он рассказывает о своем путешествии по послевоенному Крыму с французским полковником Бодуэном, подобный материал резал бы слух, если бы был опубликован в славянофильском «Москвитянине». Насколько удачными виделись издателям «Современника» «Крымские заметки», мы можем судить из письма Н.А. Некрасова И.С. Тургеневу от 15—17 июня 1856 г.: «Для “Современника” я получил отличную статью от Берга из Крыма».18 Н.Г. Чернышевский был скептичнее и написал Н.А. Некрасову (5 ноября 1856 г., Петербург): «Заметки Берга на одну каплю лучше его прежних заметок — впрочем, публика находила и прежние интересными».19

И публика была справедлива. Публикации Н.В. Берга в «Москвитянине» имели преимущество перед другими, потому что это были публикации очевидца, участника боевых действий и к тому же уже известного литератора. С таким же вниманием отнеслась читающая Россия к публикациям Л.Н. Толстого и Н.П. Сокальского. Но форма их письма существенно отличается от работы Берга. Очерки Сокальского складывались из рассказов очевидцев-участников Крымской кампании, которые проходили лечение в одесском госпитале, там Сокальский и записывал их истории. Участник обороны Л.Н. Толстой в «Севастопольских рассказах» создал поистине эпическую картину, при этом сознательно выбирая «стороннюю» позицию, «затушевывая» авторское «я»: его героями стали солдаты, врачи, офицеры. Берг же пишет от первого лица, сам являясь героем своих заметок и находясь в центре описываемых событий.

К этому можно относиться по-разному, но нельзя не признать оперативность публикаций Берга, а отсюда — ощущение сиюминутности происходящего, читатель видит войну в динамике событий: бои, перемирие, знакомства и т. д. Убедительность и особое обаяние повествованию придает рассказ о реальных людях: генералах и адмиралах, рядовых солдатах (матросы Зелинский, Бадюк, Дубровин, Самсоненко, рядовой Матвей Щелкунов), медсестрах (Е.М. Бакунина, Прасковья Ивановна Графова), священниках, жителях Севастополя и др. Их портреты не «отглянцованны», и складывается ощущение, будто писал Берг действительно частные письма, не предполагая их печатать. В одном из его писем находим: «Писал я свои заметки для вашего (М.П. Погодина. — Д.В.) кабинета и для друзей. Тут все. Что можно, выберите для печати».

Мудрый издатель М.П. Погодин отлично понимал преимущество и прелесть такой «неотшлифованной», «неправленой» информации и публиковал письма Берга практически целиком, разве что отсекая в начале текста частное приветствие. Таким образом, почти все письма начинались с отточия, без зачинов; выбирался и публиковался отрывок из письма, порой очень пространный, с включением материалов как бы необязательных. «В письмах моих есть совершенно лишния неудобныя вещи, которых не желал бы видеть в печати; мало ли что я к вам пишу», — однажды будто бы с упреком написал Берг Погодину. Издатель «Москвитянина» сейчас же отреагировал на это в сноске под письмами:

«Я оставлял их («лишния неудобныя вещи». — Д.В.) с намерением, чтоб читатели удостоверились еще более, посредством их, в искренности, безыскусственности писем и отсутствии всяких задних мыслей: авторское самолюбие, верно, согласится принесть в жертву мой любезной корреспондент для такой цели. — Севастополь так нам дорог, что всякая малейшая черта о нем драгоценна. Я получил множество благодарностей за сообщение писем — а для строгих литературных судей, повторяю, здесь объяснение, почему печатаю письма без всяких изменений и исключений. М.П.»

Ну, прямо скажем, о принесенном в жертву авторском самолюбии вряд ли стоит рассуждать. В письмах Берга авторское самолюбие утверждается достаточно активно и красноречиво. В отличие от Толстого, Берг подчеркивает свое присутствие в военных ситуациях, а также то, что в Севастополе все его знают, сочувствуют, интересуются, заботятся о его литературных трудах. Например, Берг пишет о пожаре на фрегате «Коварна», где он жил: «Невиданный пожар: в две минуты загорелся фрегат весь, кругом. Вышедши на берег, я не мог смотреть на гибель моего гнезда, в котором столько прожил и которое сделалось мне совершенно родным; я сейчас же велел запрячь телегу и уехал в лагерь, налегке, в одной шинели. В лагере, в первые минуты горя, я был утешен участием товарищей. Все сбежались ко мне, кто предлагал белье, кто теплое платье, кто звал ночевать. Но что меня особенно обрадовало — первый вопрос всех был: уцелели ли мои записки? — Один офицер остановил меня на дороге ночью, в совершенных потьмах, и спросил: «Это, кажется, вы, Б.? Целы ли ваши записки?» — Но, увы, я должен был отвечать отрицательно. Все сгорело: рисунки, записки… Бумаги, которые я схватил, были совсем другое».

Берг интересен не только как публицист, а и как художник батальных сцен. Карандашист Берг, который, кстати, работал преподавателем в Московском училище живописи и ваяния, делал мгновенные зарисовки бастионов и сражений, которые позже вошли в «Севастопольский альбом» (М., 1858). Параллельно с Бергом работал и В.Ф. Тимм20, русские читатели знали его по «Русскому художественному листку». В одном из «Севастопольских писем» Берга к Погодину находим: «Посылаю вам тетрадь моих воспоминаний о Севастополе и о дороге туда и оттуда. Для ясности некоторых мест я счел нелишним приложить тут же и рисунки. Рисунки какие ни на есть, да они единственные. Кроме меня, на бастионах никто не рисовал. Это мне говорил Нахимов. Они, кажется, были рады, что хоть кто-нибудь да нашелся, и потому, думаю, были предоставлены мне все удобства. На 4-м бастионе даже стол и стул, и так как шел дождик, то солдаты держали надо мною лубки. Бывший со мною в одно время в Севастополе Тимм (издатель Худож. Листка) не рисовал ничего такого, а мог бы это дело сделать отлично, потому что мастер большой, работает живо, ловко».

Предоставим, однако, самим читателям судить о творческой манере корреспондента Н.В. Берга. Думается, его военные и послевоенные крымские письма, ставшие раритетом, будут интересны и нашему современнику, напоминая и рассказывая о севастопольских героях. Оговорим особо, что предпринятые нами незначительные сокращения относятся лишь к последним, послевоенным, письмам.

Текст приведен к современным нормам пунктуации с сохранением, по возможности, некоторых авторских знаков, в частности, тире, широко используемого Бергом. Сохранены также некоторые, характерные для середины XIX в. и для славянофильского «Москвитянина» устаревшие грамматические формы, в частности, окончания прилагательных и местоимений, не затрудняющие, на наш взгляд, понимания. Сохранены и старые написания географических названий, которые легко узнаваемы каждым крымчанином. Изменено, однако, устаревшее написание отдельных слов: шлюбка (шлюпка), баттарея, троттуары, галлерея.

Мы не ставили задачей делать сплошной комментарий писем Н.В. Берга, но пояснили те моменты в тексте, которые имеют принципиальное значение для его восприятия современным читателем.

В заключение выражаем благодарность научному сотруднику Пушкинского сектора Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом) С.Б. Федотовой за помощь при подготовке текста.

Н.В. Берг

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ПИСЬМА

…Только что воротился из Севастополя и на другой же день получил ваши милыя посылки. Читая в письме об университете, о тех, которыя тысячи верст проезжали, чтобы только пробыть этот день вместе, я не мог не прослезиться. Несколько я знал уже об этом торжестве из письма гр. Р-ной21, которое получил перед самым отъездом, и потом подробнее узнал от депутата Ришельевского лицея Лохвицкаго, встреченнаго мною на обратном пути его в Одессу.

Мы с ним оба претерпевали разныя приключения вследствие ужасной грязи, так что часто лошади становились в степи и надо было бросать телегу и садиться верхом. Сколько брошенных в чистом поле телег, тарантасов!.. О, матушка Россия, во всем удивительная! — И все это со временем непременно воротится к хозяевам, будет цело, а все претерпенное будет мило, как сказал поэт. Так же мило, как и мне, теперь все воспоминания об этой поездке, о пребывании в Севастополе при беспрестанных выстрелах, под бомбами и ужасными ракетами, о которых, верно, вы уже знаете. Когда вспомню обо всем — слезы останавливаются в глазах и все бы я молился и благодарил Бога. Милостив ко мне Бог! сколько опасностей отвела от меня Его Десница! — Постараюсь собрать в памяти все и пришлю вам, а пока вот два—три случая. В дом, где я жил, упала ракета, рядом с тем номером, который мы занимали с одним гусарским офицером. Она пробила каменную стену, стол, и остановилась в мешке с овсом; все стекла 1, 2 и 3 номеров лопнули, а в 4 и в 5, где мы спали, никакого повреждения! Мой товарищ даже не проснулся, а я не спал вследствие сильной пушечной стрельбы с бастионов, так что не только дребезжали стекла, но и хлопали двойныя двери. — Ходил днем во время перестрелки по бастионам, и меня не задела ни одна пуля; ни одной я даже не поклонился. Это уж свойство характера и присутствие таких лиц, которыя одушевят хоть кого. На 5 и 6 бастионах был я все время с храбрым Ахбауером, бывшим адъютантом Шильдера под Силистрией! Можно ли было робеть? Да и вообще, слава Богу, я редко чувствую страх. Родился военным, судьба распорядилась иначе. — В Бендерах переезжал два раза ночью, в ужасную темь Днестр во время ходу льда: и, слава Богу, ничего! Когда я воротился, мне было невыразимо приятно увидеть радость моей хозяйки, которая любит меня, как сына! Она плакала… и друзьями я так счастлив! Не знаю, как благодарить Бога. Я так грешен. Пишу эти строки, и слезы навертываются на глазах. — Теперь многое и многое изменилось. В мое отсутствие столько перемен! Наш главнокомандующий назначен командовать и в Крыму. Я встретил его на дороге. Но дежурство южной армии покамест остается в полном составе здесь, в Кишиневе. Получили ли вы мою статью Кишинев? Я не успел тогда написать ни строки, и тетрадь отправлял без меня человек. Я даже не просмотрел, как следует. Но надо было отправить: дорого яичко на красный день, годилась ли статья и напечатана ли вовремя.

Дух войск в Севастополе невообразим! Чудеса! — Теперь там уже все приведено в порядок. Остен-Сакен хлопочет неусыпно, сам бывает на всех работах, на бастионах, перед бастионами, всюду. Все трепещут за его жизнь. О его личной храбрости и редком бесстрашии я слыхал на бастионах. И там говорят со страхом. Имел честь представляться Нахимову. Удивительно добрый и простой человек, что называется — душа. Он дал мне свою верховую лошадь и в проводники адъютанта, и велел показать мне бастионы. Их десять. Расстояния огромныя и все по горам. Без лошади и проводника я бы не знал, что делать. Адмирал Новосильский (вице-адмирал Ф.М. Новосильский. — Д.В.) принял меня очаровательно. Он командир 4-го бастиона, самаго опаснаго по близости к неприятелю. Здесь траншеи французов в 70 и 75 саженях. Я вам прежде писал в 60 — это ошибка. Капитан I ранга Кутров, подведя меня к одному орудию, указал мне щель между мешками с землей, откуда я мог видеть неприятеля. «Пожалуйста, будьте осторожны: учтивые французы здесь очень неучтивы!» — Я глядел меньше минуты, да и не на что было глядеть: вал траншей, и на нем такие же мешки с землей, как и у нас. Кое-где торчал ствол ружья и временами там и там выскакивал дымок. Их выстрелов за нашими не слышно. Никакой другой жизни и движения за валом! Они очень осторожны. Наши смелее и беспрестанно выказываются из траншей. На других бастионах я глядел на неприятелей по целым часам. Желтый глиняный вал, едва заметный в поле — и больше ничего. В версте и то редко кто покажется. А у нас ходят десятками. Смелый русский народ. Наши беспрестанно ходят на вылазки, они — почти никогда. Я был в Севастополе в дело с 11 на 12, что на Новом редуте. Я приехал в эту ночь. Вы знаете, конечно, из газет. Дрались отлично и те и другие. Наши офицеры не нахвалятся храбростью их зуавов. Это помесь арабов с французами. Я видел их довольно и убитых, и живых. Восточный тип лица; арабы больше, нежели французы; иные с бородами. Говорят по-французски. Все — молодец к молодцу. Полуплохаго никого не видал. Об англичанах нет и речи. Они ушли из траншей. Странно видеть их рядом с французами, в госпитальных бараках. Какия-то лягушки. Заметно, что им война не по нутру и нет энергии ни малейшей. Когда были в траншеях — то ходить к ним на вылазки было у нас плевое дело. «Сидят растопырками (говорили мне ходившие), бери как баранов. А возьмешь — кусает зубами!» Один генерал не хотел отпустить своего адъютанта на вылазку, замечая: «вот я тебя тогда отпущу, как будут сидеть англичане!» — Но будет о Севастополе! Поговорю, если случится, после и пришлю рисунки вместе с пулями и патронами неприятелей, которыя собрал на бастионах. 3 пули наших, 2 послал при статье Кишинев. — Москвитянина получено 2 экземпляра: один дежурным генералом, а другой дежурным штаб-офицером. Если можно, пришлите экземпляров 10 Песен22. Надо поднесть Лидерсу, который, за отсутствием главнокомандующаго, сделан нашим главным начальником. Надо новому дежурному штаб-офицеру, надо Озерову, Нахимову, а остальные будут на случай лежать. Место у меня есть. — За новыя посылки, письма и портреты вторично благодарю вас от всей души. Что до рецензии п.-бургских — я так мало ими обеспокоен, что забыл и думать. Могу, кажется, сказать, что равнодушнее меня к тому, что случилось написать, трудно найти между пишущими. Может быть, это даже и дурно. Я тогда только думаю о статье, когда пишу, а там махну рукой. Коли что выйдет — хорошо; а ничего не выйдет — что делать! Лишь бы работал честно. — Портретам вашим честь и слава! Пускай их собрание растет и множится! Не лишним считаю сказать вам, что гр. Р-на (Е.П. Ростопчина. — Д.В.) снимала у Тропинина свой портрет, и, кажется, он вышел хорош.

1855. Марта 7.

Кишинев

Посылаю вам тетрадь моих воспоминаний о Севастополе и о дороге туда и оттуда. Для ясности некоторых мест я счел нелишним приложить тут же и рисунки. Рисунки какие ни на есть, да они единственные. Кроме меня, на бастионах никто не рисовал. Мне это говорил Нахимов. Они, кажется, были рады, что хоть кто-нибудь да нашелся, и потому, думаю, были предоставлены мне все удобства. На 4-м бастионе даже стол и стул, и так как шел дождик, то солдаты держали надо мною лубки. Бывший со мною в одно время в Севастополе Тимм (издатель Худож. Листка) не рисовал ничего такого, а мог бы это дело сделать отлично, потому что мастер большой, работает живо, ловко.

Писал я свои заметки для вашего кабинета и для друзей. Тут все. Что можно, выберите дли печати.

Простодушие севастопольских моряков, их услужливость, не говорю о прочих свойствах — тоже простодушное и такое, котораго не истребят ни годы, ни… осады, — все это, пожалуй, может растолковаться иначе. Мне же судьба судила снова делить с этими добрыми людьми хлеб-соль. Меня отзывают в Севастополь, и я еду на днях.

К статье, пожалуй, можно сделать небольшое предисловие от редактора, вроде того, что автор старался записывать верно все, случившееся с ним — как на дороге в Севастополь, так и в самом Севастополе, помня, что теперь внимание всех обращено на этот город и любопытна всякая незамеченная черта. Автор глядел как частный человек, как глядел бы всякий из читателей, если бы решился ходить там же. Военному могло бы показаться все иначе. — Так как описывалась каждая черта и все, то пускай читатель извинит, если вдруг, идя следом за автором, ступит в кровавую лужу и увидит много льющейся крови, и услышит хрипение умирающих… он может, пожалуй, прокинуть несколько страниц… а если чего автор не договорил, то пускай извинят ему и это: он имел в распоряжении только 10 дней, а Севастополь огромен. На укрепления Северной стороны (которыя, впрочем, нелюбопытны, потому что вечно молчат; это безгласныя камни и пушки) и не удалось сходить: и далеко, и не было времени, и, наконец, ноги были одни, и притом кишиневския (ноги низменных равнин), а не севастопольския, привычныя к горам.

Проезжая под Одессой мимо пустыннаго Чернаго моря, которое плещется у самых колес едущих, и слушая его неумолкающие стоны, я думал стихами, которые потом записал на станции. Вот они, пожалуй, напечатайте:

О чем ты стонешь, сине море?

Что пасмурно твое чело?

Скажи ты мне, какое горе

В твоих пучинах залегло?

Ты плачешь, море, что не стало

Тебе знакомых кораблей,

Что смело реяли, бывало,

Одни среди твоих зыбей.

Не плачь, не плачь ты, сине море,

Глубоко вопли затаи:

Пройдет твое лихое горе,

Вернутся соколы твои!

Я видел страшныя траншеи

И вал из камня и земли,

Где, притаившись точно змеи,

Рядами пушки залегли.

За ними — славы ратоборцы

Стоят и хладно битвы ждут —

Твои питомцы, Черноморцы —

Им бой не в бой и труд не в труд!

Пускай придут: все это ляжет,

Отчизне жертвуя собой…

Кто ж будет жив, кто перескажет

Про этот день, про этот бой?..

Дуфиновка, деревня под Одессой.

1855, 28 февраля.

Светлый праздник я встречал торжественно: у командующаго Южною армиею (Лидерса). Он после обедни принимал всех чиновников штаба и других, даже частных лиц. Лидерс — барин, любит все это делать на широкую руку, и притом в воздухе носится к нему любовь и расположение. Человек прекрасный: Бессарабия чает от него своего спасения. Судите же, сколько к нему наскакало, и все это в блестящих мундирах; одних генералов — ползалы битком. Были без траура. И тут же разговливались; он с дочерью (семнадцатилетней красавицей) угощал всех как хозяин. Она подошла первая и разрезала первый кулич, прося начинать. Потом подошел и он. Он славный мужчина и еще очень бодрый; так и летает. Я видел его в первый раз. Было нечто высоко торжественное в этих разговинах православнаго воинства у своего начальника, детей у отца; Лидерс умел это сделать, как надо. Всего было вдоволь, на трех огромных столах, и все было изготовлено отлично.

Войска его любят. Когда я виделся в Севастополе с волынцами (Волынской полк принадлежит к 5-му корпусу, а Лидерс командир его), мне говорили офицеры: «ах, нет-то с нами нашего Александра Николаевича! Одни мы здесь, сироты совсем!». Действительно сироты, только и было из 5-го корпуса два полка в Севастополе — Волынский и Минский.

О личной храбрости Лидерса не переслушаешь рассказов. Вот один: однажды граната упала в кучку солдат, где был и он; тотчас ее разорвало и полетели верешки; солдаты стали соваться кто куда и кланяться, один он остался спокоен: «что суешься, ребята, — крикнул он им, — от своей не уйдешь, а на чужую наткнешься».

Еще с прошлою почтой я отправил кое-что к моему приятелю З. и тут же вложил сверток для вас, с неприятельскими патронами и пулями, целыми и разбитыми, которыя я набрал на бастионах.

1855, 7 апреля.

Кишинев.

P.S. Сейчас прибыл курьер из Севастополя: семь дней идет сильная бомбардировка. 4-й бастион пострадал много. Князь был на нем сам и сказал: «да, здесь у вас жарко!». Всех ободрил и одушевил. Кого-то я там найду из тех, про кого говорю в Записках? — Сегодня получил предписание выехать завтра.

19 апреля, 1855. Севастополь.

Вот я опять в Севастополе! Перемен в городе нашел очень немного, а также и на Северной стороне. Прибавилось несколько палаток по горам, потому что прибыли новыя войска; больше ничего я не заметил. Последняя бомбардировка, продолжавшаяся 8 дней (о чем я уже писал вам из Кишинева), не сделала городу почти никакого вреда. Движение по улицам все то же, даже увеличилось. Откуда-то явилось больше женщин, все простых баб. Нескольких храбрых не стало. Убит Шемякин, котораго имя вы, вероятно, прочли уже в моих Записках о Севастополе. Ахбауер ранен пулей в ногу, но, говорят, не опасно. Я не успел еще навестить его. Остальные из известных живы и целы: Нахимов (вчера к нему являлся), Остен-Сакен (являлся и к нему, имевши письмо и поклон от его супруги, к которой заезжал в Одессе), Новосильский — я встретил его на улице; Тотлебен, Мельников23, Зорин24, Панфилов. Мельников подкопался 6 раз под французския мины. Это взбесило Канробера; он призвал своего минёра и сказал ему, что велит его расстрелять, если еще взорвут мину… минер (капитан) бежал к нам.

На дороге со мной не было никаких приключений, кроме задержки в лошадях. В Перекопе я жил 14 часов, еще на двух станциях почти по 10-ти часов и потому приехал в Севастополь на 7-й день при самой лучшей дороге. Гон неимоверный. На иных степных станциях поставлено по 40-ка троек — и каждая оборачивает два—три раза в день. И все мчится в Севастополь! Встречая, уже не спрашиваешь: куда едете? — это и так известно. Поля расцвели; в особенности, когда подъезжаешь к Крыму. Станция из Бахчисарая в Дуванку, можно сказать, полна благоуханиями: дорога идет нередко между садов, откуда несется запах только что расцветающих яблонь и груш. Луга и горы пестреют разнообразными цветами, не известными на севере. Наскучив дожидаться лошадей на станции, я устроил поездку с фурштатами, которые шли с овсом. Я забрался на гору мешков и с высоты любовался видами. Разумеется, ехали шагом. Мои люди шли с боку по горам и рвали невиданные цветы. В это время уже доносились к нам выстрелы, хоть было до Севастополя верст 30. Вот какия рифмы пришли ко мне на фурштатском возу:

Опять я между гор, опять среди садов,

Благоухающих садов Бахчисарая,

Где раздаются песни соловьев,

В раскатах сладострастных замирая,

Где все к любви и к жизни так зовет…

…А между тем за ближнею горою

Ликует смерть, кровавый пир идет

И дышит все губительной враждою.

Но пусть! как знать, к чему година бурь?..

Остальныя рифмы прочту когда-нибудь после, если не забуду. К бурь идет дурь… Приехав в Севастополь, провел первый день на станции, на том же овсе. Потом стал хлопотать о квартире. На Северной стороне (как вы уже знаете из описаннаго мною) нет почти никаких зданий. Дежурный генерал живет в двух крошечных комнатах, в доме, где жил прежний главнокомандующий. Остальную половину занимает начальник артиллерии. Несколько чиновников штаба помещаются в каких-то землянках на берегу рейда. Меня хотели пристроить к двум другим и указали мне одну проходную неудобную каморку, — или лучше сказать угол ея, где я должен был поставить кровать; а в остальных углах стояли разныя разности и между прочим один общий стол, на котором предполагалось и обедать… Я решился прибегнуть к моим приятелям морякам. Узнавши, что в одной бухте на северной стороне стоит фрегат Коварна, я отправился на берег, перелезши через две горы; крикнул шлюпку, и, пока ее подавали, я глядел на фрегат, зыблемый волнами, и думал: «вот теперь я могу вернее судить о моряках: как-то примут они меня, странника, никем не рекомендованного, неизвестнаго». Коварна была не коварна, а мила в высшей степени. Я встретил друзей. Мне отворили дверь в каюту и предложили сделаться их товарищем. Я тотчас же перевез свои вещи — и теперь живу на фрегате: мы обедаем за общим столом; сходится 5—6 офицеров и священник.

Всякий, бывающий то в городе, то где-нибудь на бастионах, рассказывает новости. Сегодня за вечерним чаем священник рассказывал следующее: на вылазке против 5-го бастиона взят был один молодой ирландец, простой солдат, и так жалко плакал, что все обратили внимание. Священник сам видел его: говорит — горючими ручьями текли слезы при глухом рыдании. Его спросили, о чем он плачет? «У меня осталась дома старуха-мать и сестра, которых я никогда не увижу! Бог судья королеве Виктории, что она затеяла эту войну!» — «Да зачем же ты шел?» — «Я бы не пошел, да нас силой берут!»

Сейчас я выходил на палубу (а писал в капитанской каюте, просторной и великолепной, один-одинешенек) и слушал перепалку на бастионах 4-м, 5-м и 6-м. Поднялась такая пальба, что фрегат наш дрожал, отделенный двумя верстами воды и двумя земли. Я просидел на борте целый час, смотря на бомбы и слушая раскаты картечных выстрелов, гул ядер и трескотню ружей. Ночь лунная, светлая, как день. В городе видны дома через бухту. Что-то заварилось изрядное. До сих пор бухают выстрелы из орудий и перекатывается ружейная дробь.

Днем сегодня, когда я был в штабе, расположенном в одном из бараков, на рейде (главной бухте) несколько ядер упало в воду, но на берег не хватали. Одна ракета недели две назад упала в штаб и ранила троих — одного чиновника и двоих писарей. Один тут же умер. Это редкий случай, что ракета бьет.

Воротясь домой, т. е. на фрегат, я узнал, что подле него незадолго до моего прихода упало в воду ядро и два ударилось в мыс на северной стороне.

Вчера была большая зыбь в бухте, особенно у нас, потому что мы стоим очень близко к морю, ближе всех других кораблей и фрегатов. Коварну сильно качало, и моим людям сделалось дурно, так что одного я принужден был отправить на берег, а другой выпил водки — и все прошло. Мне не было дурно, чему я очень рад, потому что дурнота от качки — болезнь очень неприятная. Все еще палят. Если завтра узнаю что-нибудь, то припишу, а пока иду спать, уже второй час ночи.

20 апреля, 8-й час утра. Ничего еще не узнали о вчерашней схватке на бастионах. Пальба довольно сильная идет и теперь. Расскажу вам замечательный случай, слышанный мною на дороге от ямщиков-орловцев, и где же эти орловцы? Около Симферополя! Почт-содержатель еврей отправился в Орловскую губернию из Симферополя, чтобы нанять русских извозчиков, и нанял 65 человек, давши им по 50 руб. сер. в год. Вся артель пошла пешком в пятницу вечером на пятой неделе поста; с ними был воз с поклажей, данный евреем. Они прибыли в Симферополь во вторник на 2-й неделе после Пасхи и вступили в должность. Я спросил о причине, хотя и догадывался, в чем дело. Вот что отвечал извозчик: «Русский человек хитер, татарин править не умеет, немец также в извозчики не годится — так надать русскаго!». Немца он разумел — колониста. Сделка, совершавшаяся между простыми практическими людьми, может служить лучшим доказательством расторопности русскаго человека, о которой знают за тысячу верст.

Если можно предполагать, что спросят: из чего я говорю все о французах в траншеях, и никогда об англичанах, — то заметьте, что англичане месяца три или около того уже не занимают траншей: они отодвинуты к Балаклаве. Причину объясняют разно: кто говорит, что они плохи и нет энергии, а другие — что слишком часто передаются.

27 апреля 1855. Севастополь.

Прошло несколько дней — и накопилось кое-чего. Первая весть печальная: Ахбауэр25 умер. Он был ранен не в ногу, а в лопатку плеча, и пуля прошла в шею. Но все-таки легко, и никто не думал, что он умрет. Такия уж ядовитыя пули. Одного полковника ранило в икру, чуть задев, — и тот умер. Я не видал Ахбауера перед смертью: ни от кого не добьешься, где? как? а выходишь 5 верст по горам, и все врут невыносимо. Опять вспомнил Мицкевича: «Czйm sa wszystkie dzieje?» — Один говорил: ранен в ногу, лежит в бараках, другой посылал в Северное укрепление, куда я и ходил, но там в палате мне сказал один бойкий офицер: «Да разве он ранен?» — «Ранен!» — отвечал я. — «Да когда ж?» — «Несколько дней назад!» — «Ну так не верьте: жив и здоров, в каземате 6-го бастиона…» Я обрадовался… но в ту минуту Ахбауера уже не было. Он умер накануне вечером в квартире Тотлебена, где и находился все время. — Недавно ранили Блудова, гусарскаго ротмистра, на 4-м бастионе. Бомба пробила блиндаж. Говорят: в руку, в ногу и в ключицу. Мне говорил молодой барон Розен, видевший Блудова. Много, много хороним. Всякий день печальныя шлюпки с погребальной музыкой переезжают по нескольку раз бухту, и движется потом процессия на гору за Северное укрепление. Сегодня перевезли до 500 убитых. Теперь нельзя ходить по улице около театра: так и нижут пулями. Бойня, беспримерная бойня! Страшныя страницы записывает Европа в свою историю. Ядра стали летать частенько на Северную сторону. Ужасное расстояние: более 5-ти верст! Вчера утром, когда я был в зале, нам сказали, что стреляют из ланкастерской батареи. Мы вышли на двор: ядра свистели высоко над нашими головами, а падали в нескольких саженях. Я подходил к некоторым: редкое уходит в землю, больше тут же и откатываются. Калибр их 36-фунтовой. Несколько ядер ударило в гору, в землянки, где стоит множество возов и кишмя кишит народ. (Я упоминаю в статье об этом месте). И какое счастье: никого не задело. Я пробовал измерить шагами время полета: от мгновения, когда покажется дым, до удара ядра в землю можно сделать обыкновенным шагом 40 шагов. По часам — немного более полминуты. Вот анекдот: матрос просился на 3-й бастион за жалованьем во время сильной бомбардировки. Его спросили: разве ты не боишься? — «Да мы втроем пойдем!» — отвечал он. — Англичане опять появились против 3-го бастиона. Я видел сам их в трубу с библиотеки. Расхаживают, разъезжают верхом. Видно даже блеск сабель. Как-нибудь удосужусь, срисую их лагерь. В библиотеке читал Москвитянина.

26 мая. Севастополь.

Вот из происшествий довольно давнишних: бомба ударила в Александровския казармы, в корабельной части Севастополя, пробила крышу, пять потолков, причем в одном этаже изломала 6 сундуков, — разрешилась в подвале, подкатившись под кровать одной спавшей женщины с тремя малютками — и тут еще одним осколком пробило два потолка вверх. Такой необыкновенный удар требовал осмотра, и я ходил по всем этажам для убеждения: все оказалось так. — Другой необыкновенный случай: ядро в 18 фунтов ударило в ногу солдата и остановилось под кожей26. Я опять не поверил и ходил на перевязочный пункт, где спрашивал у самаго Пирогова и потом у его помощника Обермиллера — они подтвердили слышанное мною и показывали ядро. По запискам врачей, это третий подобный случай. При Наполеоне было два таких примера, но ядра были 6-фунтовыя. С перевязочнаго пункта я вздумал отправиться отыскивать сестру милосердия Бакунину (Екатерину Михайловну), которую знал в Москве и прежде часто бывал у них в доме. Я встретил ее на дороге и, к удовольствию моему, сейчас был узнан, несмотря на преобразование формы. Мы прошли в Николаевскую батарею, которая обращена теперь в госпиталь. Ей нужно было осмотреть некоторых больных. В длинном бесконечном коридоре в соседстве огромных крепостных пушек, смотрящих на море, лежали раненые и больные, один подле другаго, на нарах. Воздух был, признаюсь, не хорош, несмотря на открытыя окна! Она меня даже спросила: «А вы не боитесь ходить между тифозными?» — Она осматривала раненых. Между ними была одна женщина, раненная осколком бомбы. Ей отрезали ногу, но рана шла плохо: женщине было за 60. Не могу забыть одного юнкера, лежавшаго тут же, раненнаго пулей в ногу. Он был очень молод и полон жизни. Взглядывая на него, я часто уловлял его взор с остановившейся слезой, обращенный к образу, который висел на противоположной стене. Бакунина подошла и к нему и уговаривала не отчаиваться. «Ах, Катерина Михайловна, да разве я отчаиваюсь!» — сказал он проникающим голосом. И сколько таких гаснет в одну минуту. Я спросил у Катерины Михайловны об их занятиях и пользе от них. — «Не знаю, — отвечала она, — но знаю, что нас солдаты любят. Один упрашивал меня принять четвертак! Они зовут нас: маменька, барыня!» — Как бы то ни было, быть сестрой милосердия — истинное самопожертвование и служба великая. Чего она насмотрится и наслушается! Солдаты, которым делают операцию, обыкновенно ругаются, будучи, по-видимому, усыплены хлороформом. Я не видал ни одной операции без ругательств. — Через несколько дней я увидел Бакунину на перевязочном пункте всю в крови; она прислуживала при ампутации. Однако, пробежавши мимо меня, не могла не сказать по старой светской привычке: «Я вас не вижу». — Пирогов уезжает и, к сожалению, берет с собою своих сотоварищей-медиков. К сожалению, я не видал ни одной операции Пирогова. Трудно было попасть. Он оперировал в разное время, увлекаясь вдохновением или взбешенный неловкостью хирурга, который приступил к операции. Впрочем, говорят, поэзия его операций понятна только для хирурга — эта чистота и верность разрезов.

Когда я шел из Корабельной через южную бухту, новым мостом, видел остатки стараго, что был на барках, и вспомнил свое по нем путешествие. Остатки эти вот какого рода: 5 судов и тендеров, затопленныя неприятельскими выстрелами во вторую бомбардировку.

На днях, в библиотеке, я встретился с Мельниковым (минер 4-го бастиона). Здоровье его не выдержало убийственнаго подземнаго воздуха. Он получил ревматизм и цингу и едет в Киев или Одессу.

Солдатам даны белыя фуражки и позволено не носить галстуков и не застегивать крючков на шинели. Они очень рады, что воротник расстегивать и без галстука. Вообще всей армии разрешено ходить без галстуков и нам во всякое время.

Мы перебрались в лагерь на Инкерманския высоты, за 6 верст от Севастополя. Я однако же езжу оттуда в город всякой день. Вчера, только что я поехал из лагеря (это было ровно 3 часа) — как открылась бомбардировка левой половины укреплений — от Селенгинскаго редута по 4-й бастион включительно. Некоторыя бомбы перелетали через бухту и разрывались шагах в 300 от меня. Вот вам картина бомбардировки днем: вы видите линию бастионов и строений подле них, в длину на 7—8 верст. Там и там, рядом и позади один за другим на разных холмах, подымаются клубы белаго дыма, гремят и перекатываются выстрелы, местами дым сливается в густой туман и закрывает все — батареи, горы, здания, но вдруг тут же, где-нибудь ближе, закрутится белое облако, подобное развернувшемуся мгновенно парусу — сверкнет едва видный огонек — свист ядра пронижет воздух или зарокочет своим известным рокотом бомба — и вот вдали, в горе, поднялась земная пыль, резко отделяющаяся от дыма, — минута, и земля комками с пылью, фонтаном подымается вверх — и потом раздается глухой взрыв. Временами вы слышите плеск ядра в воду или басистое пенье осколка гранаты, который гудет в воздухе — и вот опять перекаты обыкновенных выстрелов и тот же дым клубами и туманом. И так целые дни сряду. В секунду, круглым числом, выпускается выстрелов 25. Впрочем, это, говорят, прелюдия настоящей бомбардировки. Другая история, когда к этому присоединятся корабли. Сегодня я поднял на дороге, ехавши из лагеря, ядро и привез с собой. Что за расстояния пролетают эти ядра! Я слышал, что последняя ланкастерская пушка испортилась, а они стреляют теперь с ланкастерской батареи из каморных орудий, которыя бьют немногим чем хуже. Ядра ланкастерских — коническия, а последних — круглыя. Сейчас (я пишу на фрегате) выходил смотреть на ракеты, которыя стали подыматься из трех точек вдруг, на город. Пущено уже до сорока. Днем это ничто иное, как змейка дыма с огненной головкой, которая тут же и гаснет. Смотря на ракеты, я не мог не полюбоваться на действие нашего 10 номера, который громит Херсонес. У них устроена батарея в печке, где прежде обжигали известь. (У меня на картинке четвероуг. возвышенность). Наши подбили у них все орудия — осталось только одно. 10-му номеру помогает также Константиновская, стреляющая через бухту (1300 сажен) и также очень удачно. Вообще артиллерия у нас опередила все.

Высокомерие французов ни на что не похоже. Сердце разрывается. После 10 мая, после страшной резни всю ночь (с 10 часов вечера до 4 утра), где было наших 14 батальонов и их 8 колонн, — на другой день мы выкинули парламентерский флаг, чтобы убрать тела. Они продолжали стрелять и даже пробили самый флаг в нескольких местах. Мы выкинули флаг красный с белым, что значит: мы покорнейше просим остановить стрельбу. Только тогда они прекратили огонь и выкинули белый флаг. Дерзость в битвах доходит также до больших размеров. Один наш полк в жару боя вдруг услыхал сзади отбой: обернулись, и что же? Затесался французский барабанщик и бьет наш отбой! Конечно, его подняли на штыки. Прекращал писать на 5 часов. Вот что случилось. Я писал в капитанской каюте: вдруг входит матрос и говорит: «Сильная ружейная перепалка!» — Я бросился на палубу: Трубу! — Мне указали движение неприятельских колонн около Селенгинскаго редута. Я навел трубу и увидел толпы французов, окружающих редут; часть обходила, часть лезла на вал — редут был ими занят, они бросились на Волынский и заняли его — потом часть их сбежала вниз и на полугоре засела за вал и начала перестрелку с нашими войсками, наступавшими с берега. Вскоре потом атака началась на первый и второй номера, далее на Камчатский редут и Малахов курган — завязалась сильнейшая перестрелка между Малаховым курганом и 3-м номером — и потом все это покрылось сумерками, но перестрелка батальным огнем, бомбы, ядра, гранаты и бандскугели продолжались до 11 часов. Мы сели ужинать и после ужина я опять пишу. Я забыл сказать, что после занятия французами наших редутов был выкинут на корабле «Константин» флаг — сняться пароходам и подойти под редуты; между тем, пока разведут пары, стрелять по неприятелю. Потом два снялись: Бессарабия и Громоносец, и ушли. Что они делали там, не знаю. Остальным велено остаться на якорях. Я был па палубе до прекращения перестрелки, — было слышно крики, вроде «ура», — чьи, не известно. — Завтра взгляну в трубу на место побоища. За кем редуты, будет видно. Вот тебе и ракеты! Они пускали их, чтобы отвлечь внимание, а между тем обходили наши редуты!

27 мая, 1855. Лагерь на Инкермане.

Пишу в лагере; только что приехал из города. Встал сегодня с зарей и тотчас за трубу. Увы! 3 редута осталось за ними: Селенгинский, Волынский и Камчатский. Уже обернуты туры, и они оттуда стреляют по нас. Мы отбили только небольшой новый редут, пониже Селенгинскаго. Если они удержат за собой эти редуты, то ездить в город и даже на Северную будет нельзя. Слышна сильная стрельба в той стороне.

…Не понимаю, отчего так долго нет от вас письма… Только написал эти строки, как вдруг в щель между полами по лавке просовывается рука солдата и слышен голос: «вам два письма!» (Войти было нельзя: я закупорился от ветра; палатку рвет и качает). Одно было от вас. Я прочел его с трепетом сердца — приятна весть из России вообще, но от добрых друзей еще более.

…Вчера, сошедши с палубы, я упал перед образом и молился. Больше ничего не остается. Проходя по кубрику (особое место между палубами, где помещаются матросы), я видел матроса на коленях перед образом. Была ли его молитва и о Севастополе? Господи, спаси и помилуй.

Мы ждем прихода трех дивизий. Оне уже в Перекопе. Неприятель, конечно, об этом знает и, вероятно, даст битву до их прихода. Было два покушения со стороны 4-го и 5-го бастионов, но отбиты. Я был вчера в городе; все улицы полны солдатами. Иные учатся тут же. Крик командиров, беготня, движение. Разумеется, проехать негде, да и некому. Едва проходишь пешком. К кому без вас буду я писать для друзей?

1855, мая 31. Севастополь.

Англичане, кажется, недовольны успехами французов; почти не слышно об их участи. В бою и вылазках не бывают никогда. Все французы и французы. Англичан только мы и видим в лагере, в трубу. Французы ругали их крепко 26 мая: говорят, если б нам помогли англичане, мы взяли бы Малахов курган.

Севастополь. 7 июня 1855.

Не все писать печальное, вот вам и повеселее известие. 5-го числа июня, утром, французы открыли опять бомбардировку или, как выражаются солдаты, — бондировку. Эта бондировка была посильнее открытой 26 мая. Вечером, когда стемнело, к сухопутным батареям присоединились пароходы, пуская залпом по 15—20 и более гранат и бомб. Это был адский перекатный гром выстрелов на линии в 10 верст. Все гудело и дрожало. Я лег спать поздно, часу в первом, но в два часа проснулся от стрельбы опять, оделся и вышел на палубу. Неприятельские пароходы продолжали пускать гранаты и ракеты в город. В три четверти часа я насчитал до ста ракет, пущенных с пароходов, а также с Бамборы и с Херсонеса. Город горел в 5-ти местах. Разумеется, никто не тушил, но пожар, к счастию, не распространялся. Это было в такой части города (в Артиллерийской слободке), где от домов остались одне голыя каменныя стены с черепичными кровлями. Начало светать, и я, полагая, что наступления уже не будет, пошел снова спать, но проспал только час, как ко мне вбежал вахтенный офицер и разбудил меня словами: «Вставайте! Наступление на Малахов и 3-й номер!». Я бросился как сумасшедший. Был 4-й час, по-морскому семь склянок. С замирающим сердцем и дрожа я влез на ванты (веревки, переплетенныя поперек другими в виде лестницы, служащия для входа на мачты и поддерживающия мачту) и обратился весь в ту сторону, где завязалась сильнейшая ружейная перестрелка. Тысячи огоньков перепылались по горам; орудия гремели и сыпали сотни бомб; в нашей бухте проснулись дремавшие корабли и пароходы и стали сыпать гранатами и бомбами в сторону неприятеля. На высоте Малахова кургана 2 раза пылал фальшфейер с четным числом фонарей — кажется, это был знак, что пароходы могут стрелять за нашу линию. Но через 10 минут взлетела ракета — требую подкрепления! — Невыразимое, страшное чувство обняло всех нас, находившихся на палубе; все мы глядели, не зная, где неприятель — взял ли Малахов? Нет ли? Что будет? Дым закрывал все. Удача неприятеля на Селенгинском и Волынском порождала опасения. Взглянувши с вантов вниз, я заметил, что нет нашего священника, прекраснаго и добраго человека, — я слез сейчас и побежал к нему в каюту. На дороге, между палубами, я увидел матроса, стоявшаго на коленях перед образом Спасителя в иконостасе нашей маленькой церкви; он молился вслух: достойно и праведно есть покланяться Отцу и Сыну и Святому Духу. Я принял это за знамение и, разбудив священника, сам пошел и стал молиться перед образом. Матрос все еще молился, и я оставил его молящагося и опять взобрался на ванты. Перестрелка несколько стихла. Наши орудия гремели по-прежнему. Через час почти уже не было ружейной пальбы — ясно было, что неприятель отступил. Мы стали дышать свободнее. Говор сменил тишину.

Я стал глядеть по сторонам и вдруг увидел идущие от севера полки; штыки переливались на утреннем солнце. Это было подкрепление, посланное Главнокомандующим из лагеря в город в замену войск, отправленных оттуда на Малахов. Я крикнул сверху. Мы все заликовали. Весело было смотреть на свежия, бодрыя войска, когда они спускались с горы к пристани, садились на баркасы, приготовленные заранее, и на пароход, давно стоявший у берега… Все это быстро перенеслось на другую сторону. Через полчаса пальба утихла совсем; подул свежий ветер и разнес облака дыму, загораживавшия нам картину боя. Простыми глазами можно было видеть отступающая расстроенныя колонны неприятелей, но мы смотрели и в трубу. За валами, как обыкновенно, спинами к нам, сидели наши стрелки в том же количестве, как мы их видели всегда. Конная артиллерия стояла на возвышенности, следя за удалением неприятеля. Был уже 7-й час. Я напился чаю и уехал в лагерь.

Там все ликовало. Неприятель был так озадачен, что ни одна его пушчонка не стреляла на всей линии часа два. Но потом снова открылась бомбардировка. После занятий я опять воротился на фрегат и, не отдыхая, отправился с нашим священником на перевязочный пункт, в Корабельную. Священник взял крест и Евангелие, что делает всегда, отправляясь на места перевязок. Причалив к так называемому Павловскому мыску (по Павловской батарее, которая стоит тут же), мы пошли к перевязочным палатам и увидели против них, на большом боте, кучи французских раненых. Это были те, которые приползли сами во время дня к нашей цепи; но уборки тел и раненых еще не было. Французы выкидывали флаг, но мы отказали. — Большая часть раненых лежала навзничь на тюфяках, прикрытая той же кровавой одеждой, в которой пришли. (Белье дают им на Северной, а там делается только перевязка и, если нужно, ампутировка). Кругом на гранитных плитах были лужи крови. Беспрестанно появлялись носилки одни за другими, слышались стоны и крики. «De l’eau! de l’eau!» — кричали раненые. Им давали сию минуту. Возможный порядок был. Два—три из них сидели на боку по причине легкости раны, и один артиллерист, весьма красивой наружности, плакал, утирая слезы платком, но так, как будто отирал лицо. Кажется, ему не хотелось, чтобы видели его слезы. Между ранеными было несколько арабов и турок.

Немного погодя принесли французского солдата, у котораго я заметил на руке нежное изображение любви: два сердца, пронзенные стрелой. Сверх них — летящий амур, и над ним пара целующихся голубков. Все это окружалось лавровым венком. Каких хлопот стоило сделать такое изображение на живом теле накалыванием и натиранием!

Когда бот отплыл (он забрал не менее 50-ти человек), мы пошли в палату. Огромная комната была наполнена ранеными французами и русскими. Кому достало тюфяков, а кто лежал на голом полу, улитом кровью. Три священника в разных местах напутствовали отходящих в жизнь вечную. У больших открытых настежь дверей стояла кровать, на которой ампутировали и которая никогда не была порожней. Чтобы обойти всю комнату, заглянуть во все углы, надо иметь крепкия нервы.

Вот внесли раненаго с отбитой ногой… «Ну, этого нечего! — говорят доктора; — говори, чего ты хочешь: воды? вина? водки?» — Но он не отвечал ни слова… Неподалеку два других хрипели, умирая, и страшное хрипение их слышалось во всей палате…

За порядком смотрел краснощекий бравый офицер с весьма странной фамилией — Воробейчик. Но был вовсе не воробейчик, а птица матерая. Его спокойная, здоровая физиономия представляла резкую противоположность со всем окружающим. Он когда-то был первым кларнетистом в Москве — и вот судьба! Мне показался он очень милым и добрым человеком, и таким считал его наш священник, который давно его знает.

Я спросил о числе русских раненых, записанных на этом пункте. «Покамест 700 (это был пятый час дня), но вчера к этому времени было за 1000», — отвечал он. — «Не слыхали ли, сколько убитых у французов?» — «До 15-ти тысяч. Все это теперь завалено их телами. Дело было молодецкое. Французы ворвались в самую Корабельную слободку и напали на курган с тылу, но тут их встретила артиллерия картечью. Ранен племянник Пелисье; я сам отправлял его на Северную; также в числе раненых один генерал и 22 штаб- и обер-офицера». До каких размеров дошла война! Переметчики нам говорят, что войска не любят Пелисье. А Канробер? — C’est autre chose! — Но что делать! Канробер колпак в сравнении с Пелисье, если поставить их рядом как полководцев.

С Павловскаго мыска мы переехали на Графскую пристань, в город. Там всюду были солдаты и больше ничего. Все тротуары на Екатерининской улице были заняты ими; они лежали, сидели, ужинали, играли в карты. Против них, по край тротуаров, стояли в козлах ружья. Я зашел на перевязочный пункт в Собрание — те же картины. — «Сколько раненых?» — «За двести». Мы встретили дежурнаго священника, нам знакомаго. Ему можно было отлучиться ненадолго домой, и мы пошли к нему напиться чаю. Вдруг что-то свистнуло — и мы увидели в нескольких шагах от нас катящееся поперек улицы ядро. Оно ударило в подножие каменнаго забора, где сидели солдаты, и откатилось. Мы спросили: не убило ли кого? — Одного солдата, наповал. Он сидел, ужинал… Мы подошли взглянуть, но его уже положили на носилки и понесли…

Придя в квартиру священника, мы велели ставить самовар знаменитому матросу, который служил прежде на фрегате Рафаил, взятом турками. Когда-нибудь я расскажу вам несчастную историю этого фрегата и его командира.

А я пошел за кренделями в одну известную мне лавочку. И опять никого в улицах, кроме солдат! Все лавки заперты, но, к счастию, та, которую мне было нужно, была отперта. Ее загораживала толстая стена, а, может, и хозяин был похрабрее. «Что, страшно у вас в эти дни?» — спросил я. — «Ужасть, как страшно, — отвечал хозяин, — видели, подле нас бомба разворотила угловую лавку?» — «Видел!» — Воротясь, я нашел готовый самовар.

Мы напились чаю очень приятно впятером: явились еще два священника. Хозяин рассказал нам, что ему пришлось в тот день святить две батареи на 5-м бастионе, под выстрелами. Выйдя на двор, они показали мне ракету, которая принеслась к ним с Бамборы. Рассматривая ее, я услышал свист другой ракеты, летевшей, как казалось, прямо на нас. Чувство самохранения невольно заставило меня прислониться к одной стене. «Вот как, отступать? — сказал один священник, — видно, что не в городе живет! А у нас в Севастополе нет отступления». Действительно, ни один из них не пошевельнулся

Сайт: https://runivers.ru/doc/d2.php?CENTER_ELEMENT_ID=147172